有識者セミナーレポート

データセンターの進化を支える!

〜光電融合とシリコンフォトニクスの核心〜

AIの普及・進展に伴い、その頭脳であるデータセンターの重要性は増すばかりです。膨大なデータを高速かつ低遅延、低消費エネルギーで処理するためには、データセンターの不断のスケーリングが不可欠です。特に、GPUやスイッチASICといったデータ処理チップ間のI/O(データ入出力)における消費電力の増大が大きな課題となっており、その解決策として「光電融合技術」が大きな注目を集めています。

本セミナーでは、フォトニクス研究開発の第一人者である東京科学大学の小川 憲介氏をお迎えし、光電融合技術の設計・製造プラットフォームとして中核を担う「シリコンフォトニクス」をテーマにご講演いただきました。本レポートでは、シリコンフォトニクスの基礎から、電子回路との3次元集積といった最先端の実装技術、さらにはAI・高速通信時代を見据えた次世代技術の展望まで、その核心に迫る講演の模様をお届けします。

登壇者プロフィール

小川 憲介 ⽒

東京科学大学 工学院 電気電子系特任教授

35年以上にわたりフォトニクスの研究開発に従事。英国ケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所、シンガポール ASTAR マイクロエレクトロニクス研究所など、海外の有力研究機関との国際共同研究の推進および運営に取り組む。約20年間、シリコンフォトニクスプラットフォームを活用した光集積回路の研究を深め、高速・大容量光通信に向けた光電融合技術の進歩に寄与。

はじめに:AIとデータセンターの進化

AIの普及は、皆さんが日々の業務を通じて肌で感じておられることでしょう。このAIの進歩をハードウェアの側面から支えているのが、バックボーンとなるデータセンターです。データセンターの中にAIの様々な機能が集約されており、今後データセンターがどのようにスケールアップしていくかが、AIのさらなる進展を下支えする鍵となります。

データセンターのスケールアップを達成する上では、高速性や遅延時間の短縮といった性能向上に加え、「消費エネルギーをどうやって低減していくか」という課題がますます重要になっています。

データセンター一つで発電所一基分のエネルギーを消費すると言われるほど規模が拡大しており、様々な側面からエネルギー消費を低減するための技術開発が求められています。

光電融合の必要性

エネルギー消費低減の取り組みの中でも特に重要視されているのが、GPUやスイッチASIC、メモリといった電子回路間のデータ入出力、すなわちI/Oの部分に光の技術を導入することです。従来、データセンター内部のネットワークは光ファイバーが基礎となっていましたが、その流れがさらに粒度の小さなレベル、つまりボード上の様々なデータのやり取りにまで及んできています。

なぜなら、従来の電気インターコネクト、つまり金属配線には、変調周波数が高くなるほど抵抗が増大し、伝送信号のロスが大きくなるという物理的な限界があるからです。データセンターのモジュールが今後さらに高速化していくロードマップを考えると、電気I/Oによる電力消費がボトルネックになることは避けられません。

そこで、光インターコネクトへのシフトが加速しています。光ファイバーは損失が非常に低く、その損失は変調周波数にほとんど依存しません。これにより、消費電力低減の対象を、光と電気を変換する「光電融合モジュール」そのものに集約できます。そして、この光電融合モジュールを、電子回路と共にシリコンフォトニクスというプラットフォーム上で集積することが、現在の主流のアプローチとなっています。

GPUメーカーのような企業からすれば、自社のエンジニアリングプラットフォームに光デバイスも取り込むことで、閉じた環境で消費電力の低減を議論できるようになるという背景もあり、光インターコネクトへのシフトが強く後押しされています。

シリコンフォトニクスとは

光電融合の基本的な設計・製造プラットフォームとなるのが「シリコンフォトニクス」です。このプラットフォームは、単に光集積回路チップを作るだけでなく、GPUやスイッチASICといった電子回路チップとの3次元的な実装までをカバーする技術へと拡大しています。

シリコンフォトニクスの研究開発は2000年代初頭から始まり、その出発点は光ファイバー通信で使われる高速の光変調器でした。その後、サーバーやコンピューターに光ネットワークを導入する形で、現在で言う光電融合の側面が強調されるようになってきました。

現在では、シリコンという材料をベースにした光集積回路にとどまらず、光源として利用されるIII-V族化合物半導体や、光損失が低く高速動作が可能なニオブ酸リチウム(LiNbO₃)といった電気光学結晶など、異種材料を組み合わせる「ヘテロジニアス集積」へとプラットフォームが拡大しています。さらに、シリコン貫通配線(TSV)といった技術をベースにした3次元実装技術へと発展を続けており、特にこの実装技術の側面が今日、大きな注目を集めています。

基本的な構成要素

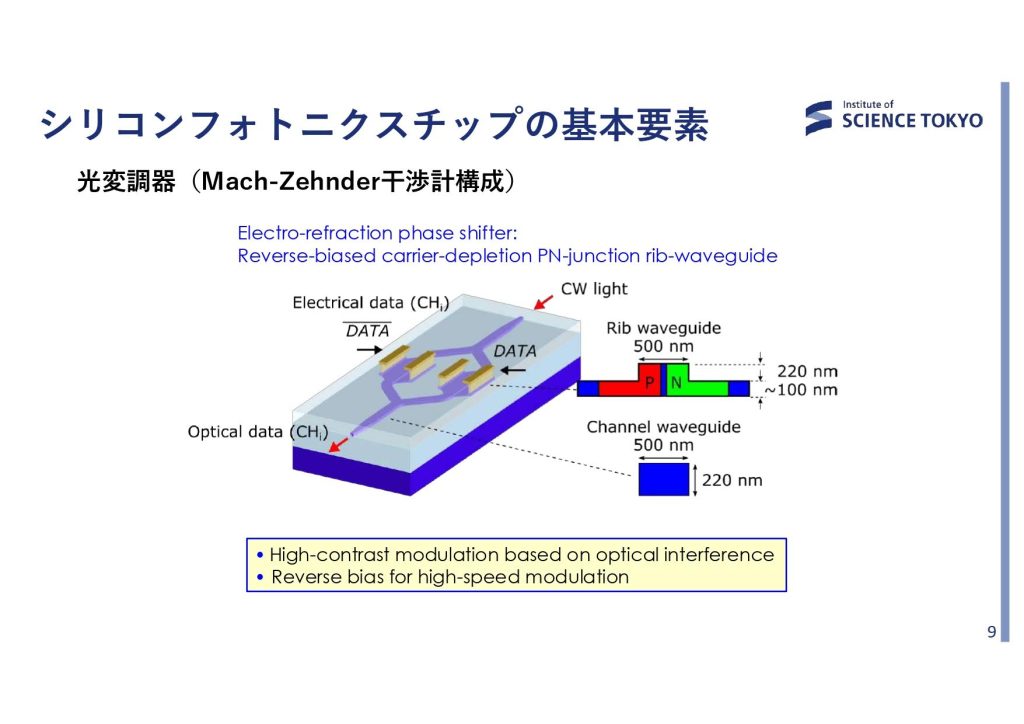

シリコンフォトニクスチップを設計する上では、個々の構成要素を理解することが不可欠です。その最も基本的な要素が「光変調器」です。中でも、光のパスが2つに分かれた構造を持つ「マッハツェンダー干渉計(MZI)」型の光変調器は、2000年代初頭から研究が続けられており、シンボルレート100ギガボーを超えるような高速動作を目指した研究開発が進められています。

近年、特に注目されているのが、光がぐるぐると回るリング状の導波路を用いた「リング変調器」です。リング内で光が共鳴する「リング共振」という現象を利用することで、非常にシャープなスペクトル特性が得られます。これを利用すると、1V以下の低電圧(サブボルト駆動)で光の強度をオンオフすることが可能になります。消費エネルギーを劇的に下げられるため、昨今のデータセンター用スイッチモジュールに内蔵される光変調器は、このリング変調器がベースとなっています。ただし、共振現象は温度変化に敏感であるため、共振波長を安定させるためのアクティブな制御が必要になるという課題もあります。

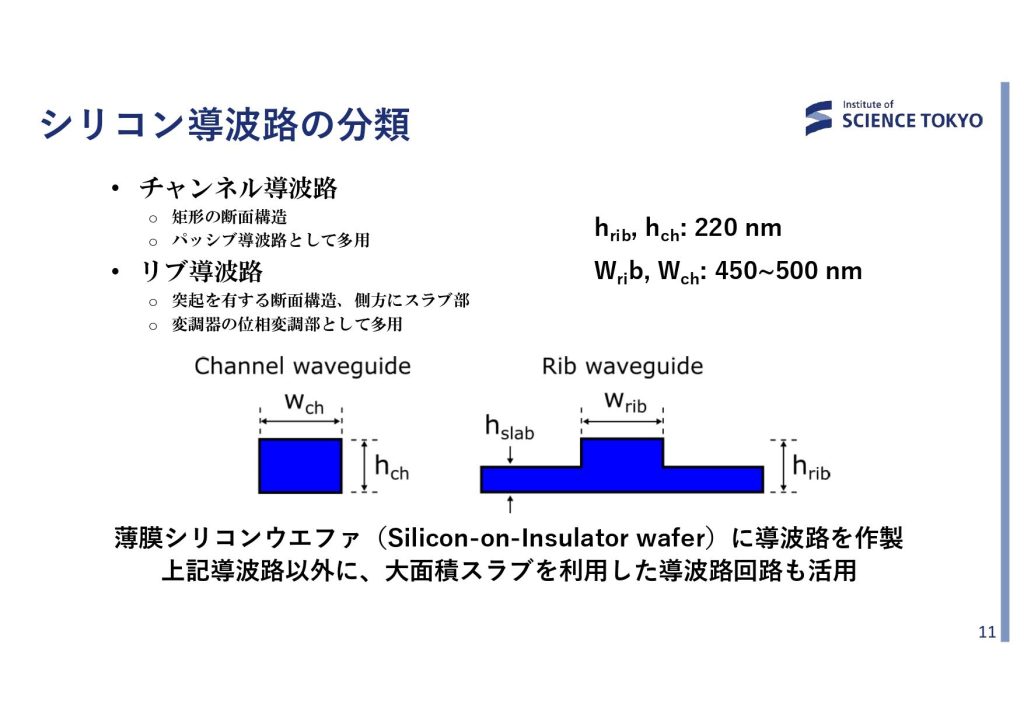

これらの光回路の基礎となるのが、「光導波路」です。シリコンフォトニクスでは、光を導波路のコアに強く閉じ込めるため、非常に特殊なウェハが用いられます。基盤となるシリコンウェハの上に、シリカ(SiO₂)の層(BOX: Buried Oxide)を介して、厚みがわずか220nm程度の極薄シリコン層が形成された「SOI(Silicon-on-Insulator)ウェハ」が標準的に使用されます。光を安定的に単一モードで伝搬させるという観点から、この220nmという厚みが最適とされています。この薄いシリコン層に、目的に応じて矩形断面の「チャンネル導波路」や、中央に突起を持つ「リブ導波路」などが形成されます。

CMOS準拠の製造プロセス

シリコンフォトニクスチップは、電子回路(LSI)の製造で用いられるCMOS(相補型金属酸化膜半導体)プロセス技術をベースに製造されます。SOIウェハ上に、リソグラフィ技術(フォトリソグラフィ)で回路パターンを転写し、エッチングで導波路を形成します。その後、イオン注入によってP型・N型の領域を作りPN接合を形成し、最後に上部のクラッド層や電極を形成するという流れになります。

・・・(続く)

続きのご講演内容や質疑応答などを含めたセミナーレポート(完全版)は、このページのフォームより無料ダウンロードいただけます。