有識者セミナーレポート

日本ゼオンに学ぶ「技術シーズ × 顧客ペイン」

研究開発のアイデアを “ビジネスの芽” に変える思考法

素材メーカーとしてBtoBビジネスを主軸とする日本ゼオン株式会社。同社は川上産業という立ち位置から、どのようにして最終顧客の課題、すなわち「顧客ペイン」を捉え、自社の「技術シーズ」と結びつけて新たな事業を創出しているのでしょうか。

本レポートでは、同社でリチウムイオン二次電池向け材料の開発や社内スタートアップ制度を活用したIoT製品の事業創出を推進する佐々木 智一 氏に登壇いただいたセミナーの内容をまとめました。BtoB領域における潜在的な顧客ペインの発見から、BtoCという未知の領域でのペイン検証に至るまで、自身が推進してきた2つの新規事業を例に、その具体的な思考法とプロセスを解説いただいています。

既存事業領域と全く新しい事業領域、それぞれのケースにおいて顧客ペインと技術シーズを繋ぎ、ビジネスの芽に変えるための⼯夫や要諦をご確認ください。

登壇者プロフィール

佐々⽊ 智⼀ ⽒

⽇本ゼオン株式会社

⾼機能マテリアル事業部 ⾼機能マテリアル開発企画部

ZEON NEXT探索本部 ZEON NEXT フロンティア兼務

⽇本ゼオン株式会社にて、研究員として⼊社後、リチウムイオン⼆次電池向け材料の開発に研究リーダーとして携わり、電池メーカーとの共創を果たす。その後、知的財産部へ異動し、メディカル関連の⼦会社で知的財産グループ⻑を経験。2022年に半導体‧電⼦部品向け材料を販売する事業部へ異動し、新規事業創出を推進している。また、社内スタートアップ制度の第1期テーマとして、IoT製品の新規事業創出を起案し、推進している。

はじめに

⾃⼰紹介と⽇本ゼオンについて

本⽇は「技術シーズと顧客ペインを繋げる新規事業をどう進めるか」というテーマで、私の経験に基づきお話しさせていただきます。

私は日本ゼオンで研究開発、知的財産部、そして現在は事業部で新規事業創出に携わっています。その過程で、社内スタートアップ制度を活用し、兼業という形で新しいテーマも進めています。キャリアの土台には、MBAの素養や東京大学の社内起業家養成プログラムなどで学んだ「変革思考のリーダーシップメント」を置いています。

皆様の中には「日本ゼオンとはどういう会社だろう?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。当社は創業75周年を迎え、ワールドワイドに展開する化学メーカーです。2024年度には初めて売上高が4,000億円を突破しました。

事業内容としては、自動車のタイヤに使われる合成ゴムや、香水の原料となる合成香料など、皆さんの生活に身近な製品も手掛けています。また、私が開発に携わってきた電池材料のほか、当社が持つシクロオレフィンポリマーという特徴的なポリマーは、スマートフォンのカメラレンズなどにも使われています。このように、言われないと気づかないかもしれませんが、実は身近なところに日本ゼオンの技術がたくさん活かされています。

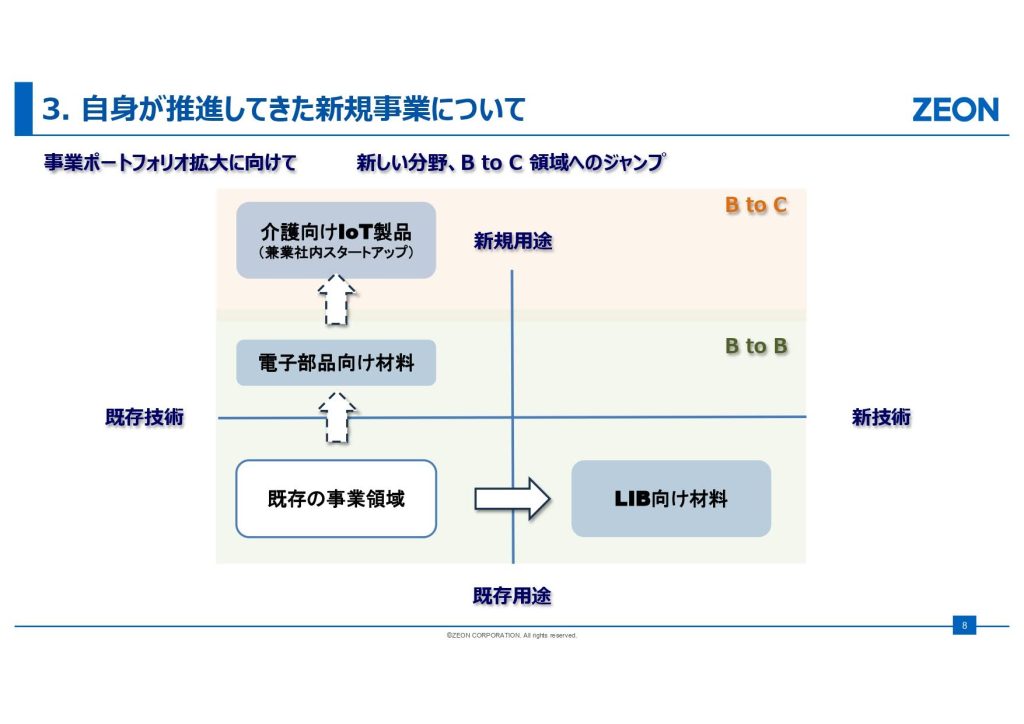

⾃⾝が推進してきた新規事業について

本日は、私が推進してきた事業の中から、事業ポートフォリオを拡大する上で重要な役割を果たした2つの事例についてお話しします。1つは新しい技術で既存の用途に応える「LIB(リチウムイオン二次電池)向け材料」、もう1つは既存技術を応用し、BtoCという全く新しい用途に挑戦する「介護向けIoT製品」です。

最終⽣産者‧消費者の潜在ペインに気づく(LIB向け材料)

まず、リチウムイオン二次電池向け材料の開発において、顧客ペインの仮説をどのように立てたかをご紹介します。

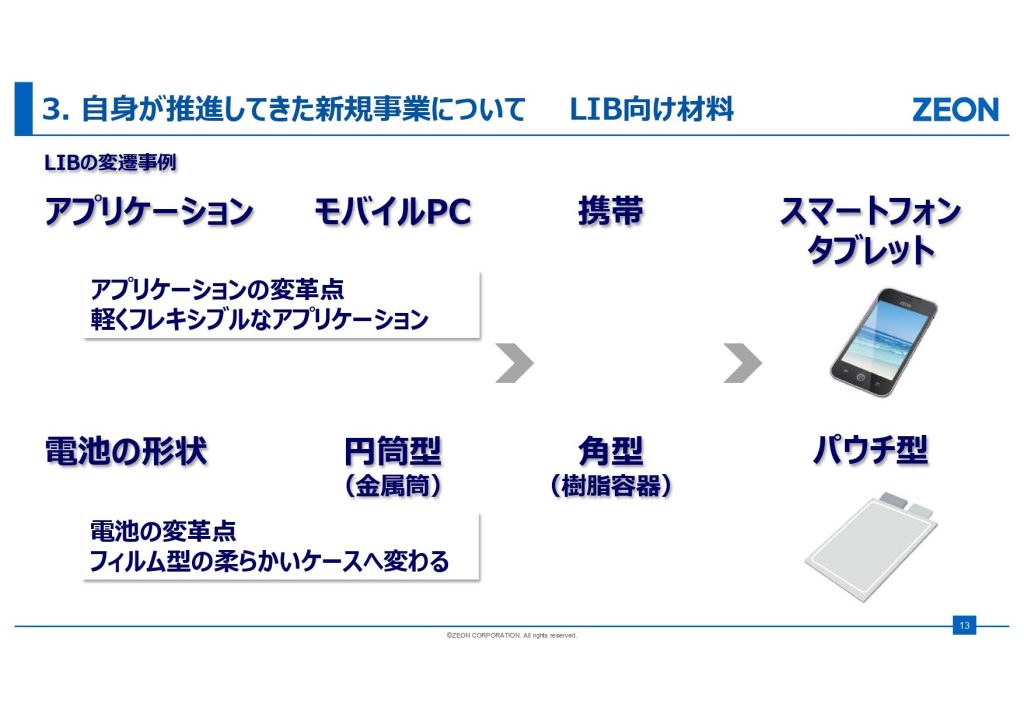

皆様ご存知の通り、リチウムイオン電池を搭載した製品は、モバイルPCから携帯電話、そしてスマートフォンやタブレットへと進化してきました。このアプリケーションの進化に伴い、電池の形状も大きく変化しています。当初は金属筒を使った「円筒型」でしたが、薄型化のニーズに応えるため、樹脂容器の「角型」を経て、現在ではフィルム型の柔らかいケースを用いた「パウチ型」が主流になっています。硬いものから柔らかく、薄いものへというトレンドが明確にありました。

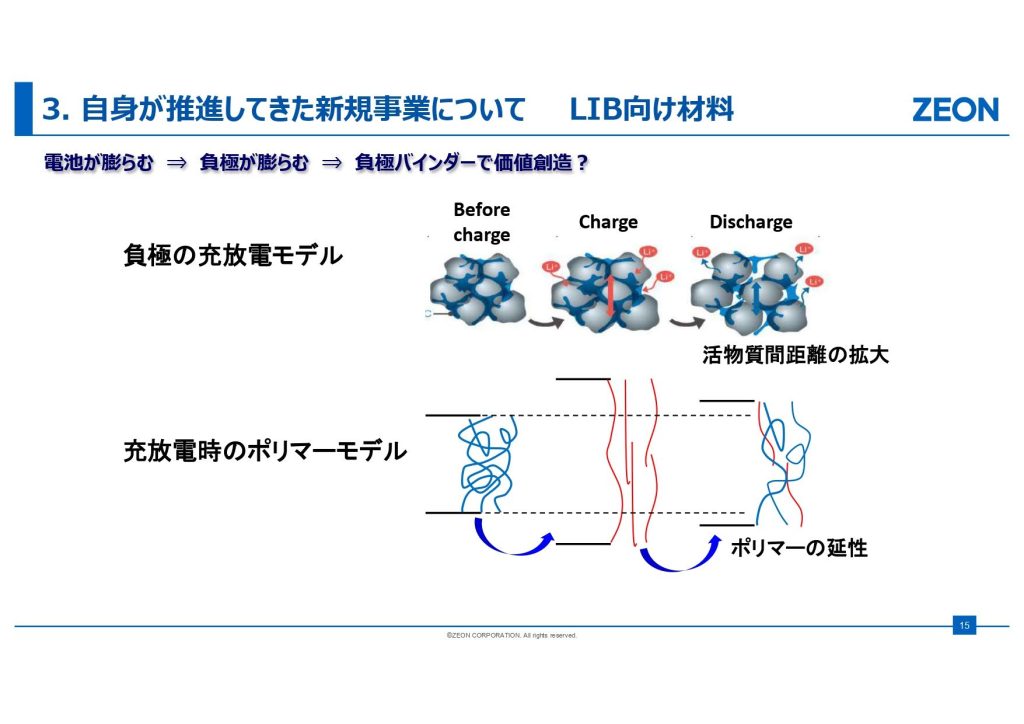

ここで私たちは「電池の容器が柔らかくなると、どのような課題が想定されるか?」という問いを立てました。そして、電池の充放電プロセスを詳細に観察することにしました。その結果、充電中に電池が膨らむ、特に「負極」が約10%も膨張するという現象を発見したのです。電池ケースが柔らかくなっている状況でこの「電池が膨らむ」という現象は、製品の設計において大きな課題、すなわち顧客の潜在的なペインになるのではないか、という仮説を立てました。

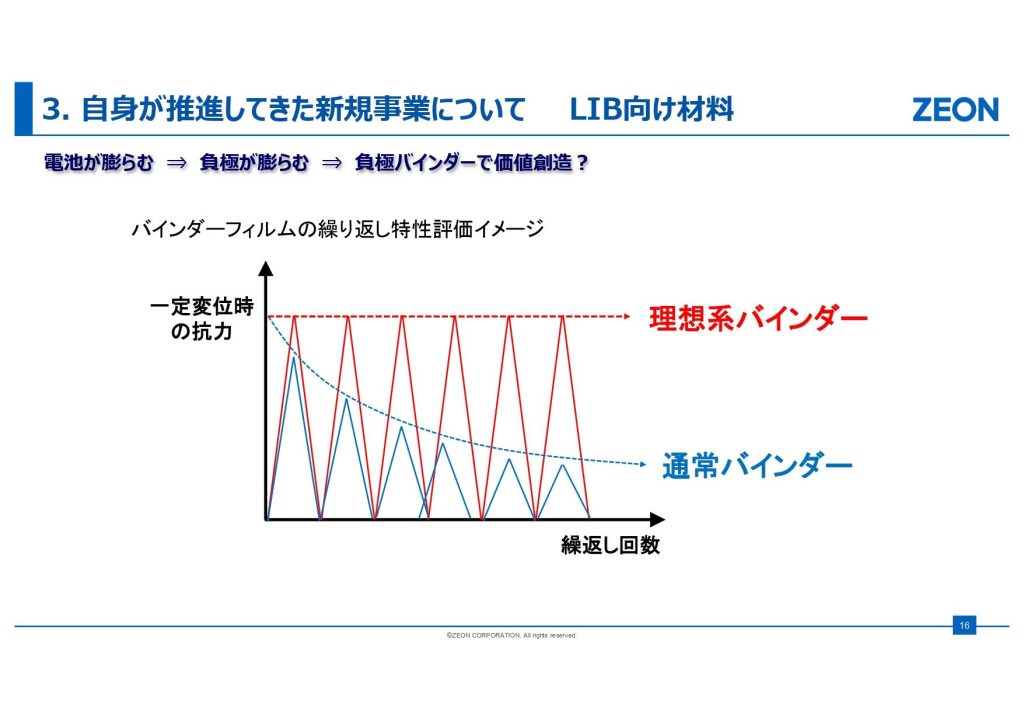

負極は、充放電を繰り返すことで活物質が膨張と収縮を繰り返します。これによって活物質同士を繋ぎとめているバインダー(接着剤の役割を果たすポリマー)が緩んでしまい、性能が低下するのではないかと考えました。そこで、従来の「効力が徐々に落ちていくバインダー」ではなく、「繰り返し使っても効力を一定に保てる理想的なバインダー」があれば、負極の膨らみを抑制できるのではないか、という技術的な仮説を立てました。

この仮説に基づき、繰り返し負荷をかけても強度を維持する新しいバインダーを設計・開発しました。実際にこのバインダーを電池に適用したところ、従来品に比べて電極の膨らみを大幅に抑制できることがデータで確認できました。

・・・(続く)

続きのご講演内容や質疑応答などを含めたセミナーレポート(完全版)は、このページのフォームより無料ダウンロードいただけます。

本セミナーレポートを動画でご覧になりたい方はこちら

動画視聴を申し込む(無料)