有識者セミナーレポート

メタバース 仮想空間で進化するビジネス~産学連携に探る、技術革新と実用可能性~

2021年10月、米Facebook社が社名を「Meta Platforms」に変更し、年間100億ドル(約1兆1400円)の投資を発表。これを機に「メタバース」は世界中で一気に注目を集めました。また、新型コロナウイルスの流行により、オンラインコミュニケーションの重要性が増し、「メタバース」への期待はますます高まっています。

今回は東京大学大学院 情報理工学系研究科 准教授・東京大学バーチャルリアリティー教育研究センター兼務の雨宮智浩氏をお迎えし、「メタバース」に関し、技術革新のトレンドやビジネスにおける実用可能性、大手企業や先進企業との産学連携・共同研究事例等についてお話いただいた様子をレポートします。

登壇者プロフィール

雨宮 智浩氏

東京大学大学院 情報理工学系研究科 准教授

東京大学 バーチャルリアリティー教育研究センター 兼務1979年山梨県生まれ。東京大学工学部卒業。同大学大学院修士課程を経て、NTTコミュニケーション科学基礎研究所研究員。 2019年より東京大学大学院情報理工学系研究科准教授。同大連携研究機構バーチャルリアリティ教育研究センター兼務。 専門は人間の錯覚を利用した情報提示技術の研究開発。総務省「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」構成員。 日本バーチャルリアリティ学会理事、ヒューマンインタフェース学会理事等を歴任。

VRは「仮想現実」ではなく「人工現実感」

ここ数年で、VRという言葉がさまざまなところで聞かれるようになりました。多くの人がVRとはどういうものか、大体想像できるようになっていると思いますし、すでに体験したことがあるという人も多いのではないかと思います。

このVRについて、インターネットで言葉の意味を検索してみると、VRゴーグルやHMD(ヘッドマウントディスプレイ)といったキーワードは出てきません。

例えば、Wikipediaには「現物・実物(オリジナル)ではないが、機能としての本質は同じであるような環境を、ユーザーの五感を含む感覚を刺激することによって理工学的に作り出す技術およびその体系」と定義されています。日本語の場合、VRは「仮想現実」ではなく「人工現実感」と訳す方が言葉の意味としては近いと思います。

VRという言葉が使われるようになったのは、天才プログラマーであるジャロン・ラニアーさんがVPL社が開発したRB2(Reality Built dfor 2)というコミュニケーションシステムをプロモーションする際に使ったのが初めてだと言われています。

RB2が登場する、1989年(平生元年)より前にもVR的な取り組みは行われていました。空軍やアメリカの航空宇宙局などでCGを活用して、シミュレーションを行うといったものはあったのですが、それが今VRという言葉とともに広がりを見せています。

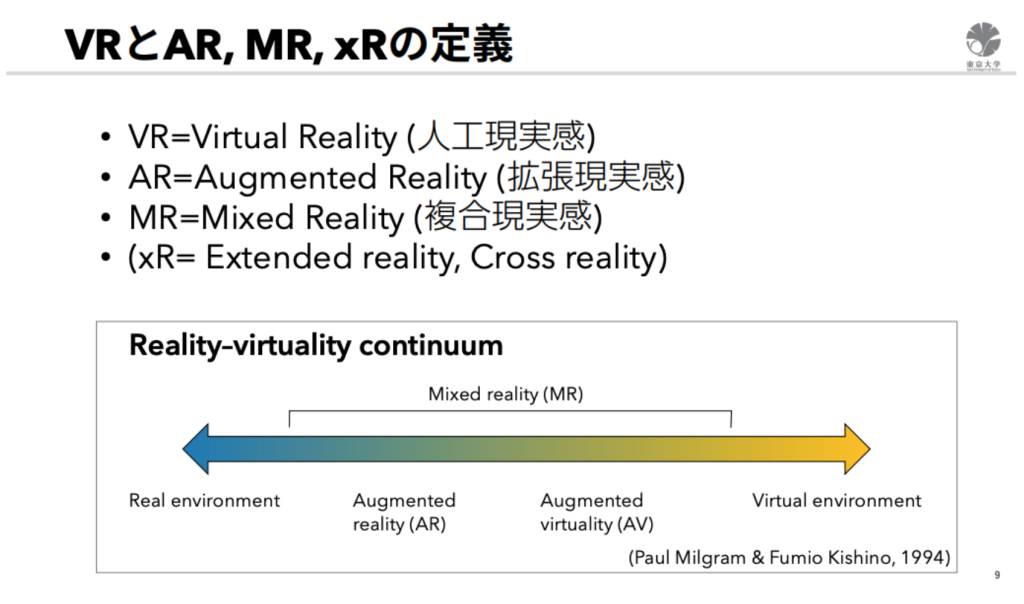

VRに近い言葉として、ARやMR、xRといったものがあります。これも簡単に整理しておきましょう。VRは人工現実感と訳されるように、コンピューター空間が主役でその中に人間が入っていくようなイメージになります。一方、ARは拡張現実感と訳されますが、現実が主役でその中にビルをつくる、仮想のモンスターを表示するというものになります。

MRに関してはARと定義が近いです。この図に「Reality–virtuality continuum」と書いているのですが、これは左端が現実環境で、右端がバーチャル環境となっています。この両方の広い範囲を占めるものが最初はMRと定義されていたのですが、最近ではMicrosoftのHololensがプロモーションでMRという言葉を使おうとするなど、定義が曖昧になりつつあります。学術的にはMRとARは一緒に使われることが多い印象です。

このようにVR、AR、MRといった言葉がたくさんあるので、それらを一緒くたにしてXでまとめて、xRと呼ぶようになっています。ただ、これはビジネス業界から発信された言葉で、VRという言葉に手垢がついてしまっているので、それをなるべく使わないでいいような言葉として使われているところがあります。

VRを構成する3つの要素

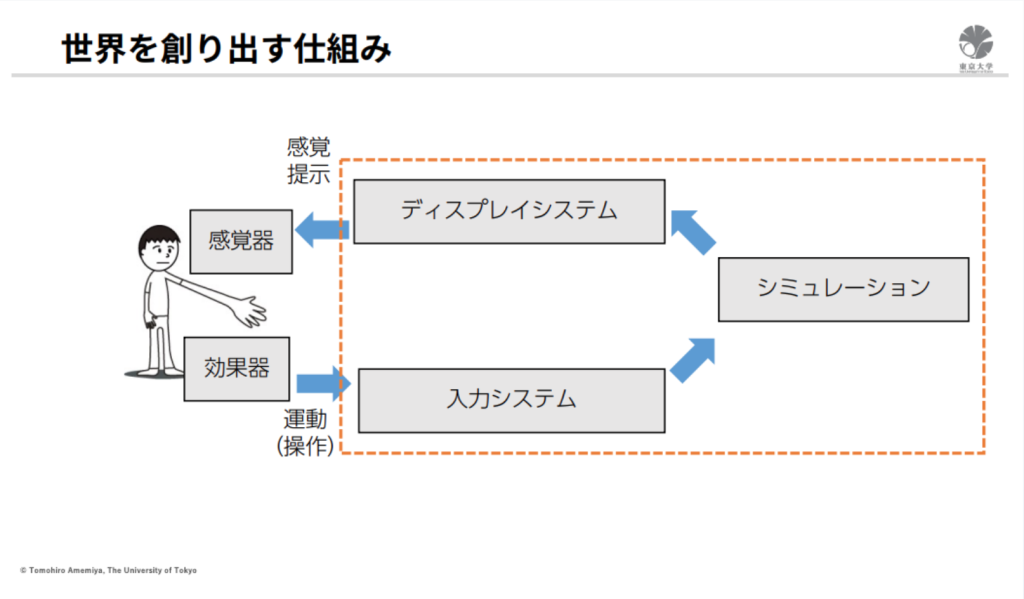

次はVRの仕組みについて見ていきます。VRやAR、MRも基本的にはこの仕組みになっています。左側に人間がいますが、この人間が持っている感覚器(目や耳、手など)と効果器(筋肉)などから環境側に出力された情報を入力するシステムがあり、それをシミュレーションして計算し、ディスプレイとして表示したものが目の網膜や筋肉などに伝わるというものです。VRやAR、MRの仕組みは基本的にどういう情報を受け取るか、どういう風に処理するか、どういう風に提示するかの3つによって構成されています。

冒頭でVRを体験されている人は多くいると言いましたが、ほとんどの人はまだ左端のデスクトップVRを経験しただけではないかと思います。デスクトップVRは基本的にスマートフォンで体験できるなど、非常に気軽に体験できるというメリットがあります。ただ、段ボール型の見回しタイプの動画コンテンツや前後左右上下の移動と、それぞれの軸の回転の動きが可能なVRシステムもありまして、そっちの方が高い没入感を得ることができます。

気軽な体験と高い没入感はトレードオフの関係にあります。今後、みんなが一斉にメタバース空間に入った際、ユーザ間で同じメタバース空間を体験しているにもかかわらず、装置自体の性能によって体験の非対称性が存在してしまうことが問題化する可能性があります。

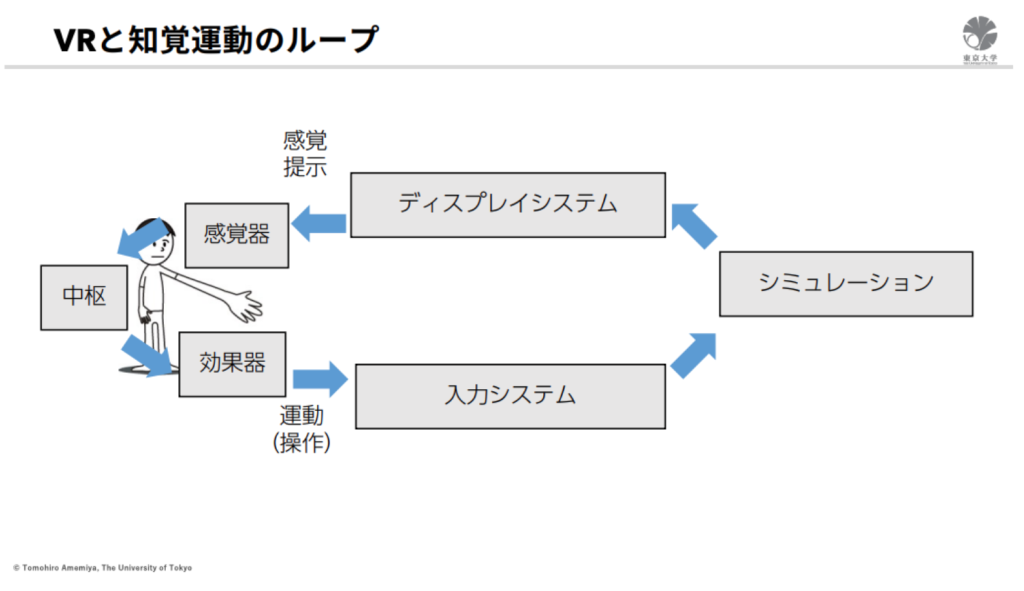

また、VRシステムの仕組みにおいて、人間側にも感覚器で得たものを中枢(脳)で処理し、効果器で反応するというループがあります。例えば、ダンベルが目の前にあった際に多くの人は大体1キログラムくらいかなと思うわけですが、物理的に測ったら全然違う重さだったということがよくあるわけです。実は人間側はけっこう特殊な知覚特性を持っており、VRシステムを開発する際はそれを理解するのが重要。実は、VRの基礎は錯覚にあり、メタバースの基礎がVRで、VRの基礎が錯覚なので、すべて繋がっているんです。

VR空間で生じる錯覚は、よく「バグか?」と言われるのですが、バグではなく仕様。安定した健全な現象です。錯覚と似た言葉として幻覚があるのですが、これとは全く異なるもので誰にでも起こりうるもの。限られた制約の中で、もっともらしいものを効率的に素早く得るための工夫の結果とも言えるものです。錯覚自体は個人差があるものですが、個人内では安定している(ものが多い)ので、朝見た錯覚は夜も見えると言われています。

続きのご講演内容や質疑応答などを含めたセミナーレポート(完全版)は、このページのフォームより無料ダウンロードいただけます。