有識者セミナーレポート

顧客視点で技術価値を磨く

顧客を深く・広く理解する「コト発想」の基本と実践

多くの企業にとって、自社が持つ優れた技術をいかにして市場に受け入れられる価値へと転換するかは、事業成長における根源的な課題です。技術起点(プロダクトアウト)の視点に偏り、顧客が本当に求めていることを見失ってしまうケースは少なくありません。

本セミナーでは、横浜国立大学大学院で技術マーケティング論を専門とする谷地 弘安氏を講師にお招きし、顧客を深く、そして広く理解するための思考法「コト発想」の基本と実践についてご講演いただきました。

本レポートでは、顧客の行動や不満を解き明かし、技術の価値を再定義する「コト発想」の具体的な手法から、ビジネスの各プロセスでどのように活用できるかまで、当日の講演内容を詳しくお伝えします。

▼本セミナーレポート後編 お申し込みページ ▼

技術シーズを市場ニーズへつなぐ~ 技術価値を捉え直す「コト発想」の使い方

登壇者プロフィール

⾕地 弘安 氏

横浜国⽴⼤学⼤学院

国際社会科学研究院 教授

1997年 神⼾⼤学⼤学院博⼠課程を修了、以降、横浜国⽴⼤学にて専任講師、助教授、2012年より同教授、2019年経営学部⻑、2021年より同⼤学の教育‧情報担当理事‧副学⻑。東洋⽔産株式会社社外取締役のほか、複数企業にて研修コーディネータ‧講師、アドバイザーを歴任。専⾨は技術マーケティング論。

主な著書に『技術者のためのマーケティングー顧客価値の構想と戦略』(千倉書房、2017年)。

はじめに

本日は、「顧客視点で技術価値を磨く」をテーマにお話しさせていただきます。まず、ご留意いただきたいことが2点あります。

一つは、本日のスライド資料がいわゆるレジュメ型ではなく、アニメーションを多用した紙芝居のような形式になっている点です。

二つ目は、このセミナーでお話しする内容は、ぜひ皆様に実践していただきたいということです。私は大学の研究者であり、一時的なバズワードを教えるのではなく、多くの方にとって「自分ごと」として長く実践していただけるような内容をお伝えしたいと考えています。

コト発想とは何か

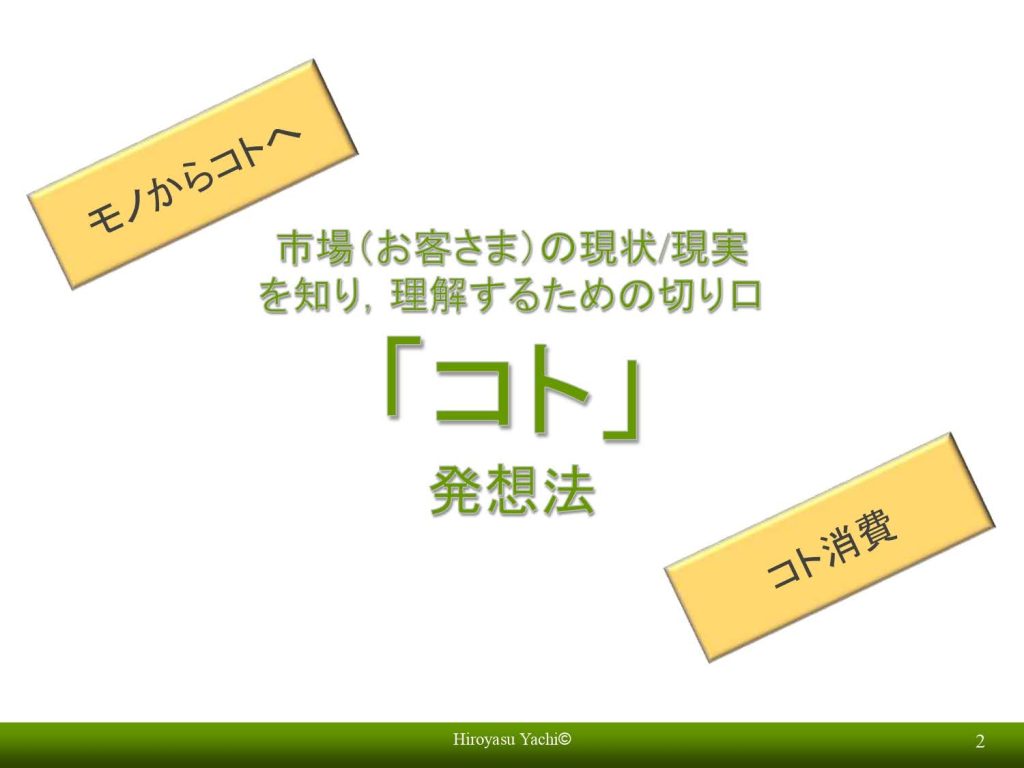

本日皆様と共有したいのが、「コト発想」という切り口です。一時期、「モノからコトへ」や「コト消費」といった言葉が流行しましたが、本日ご紹介するコト発想は、それらと全く同じものではありません。しかし、関連はありますので、そのあたりも含めてご説明します。

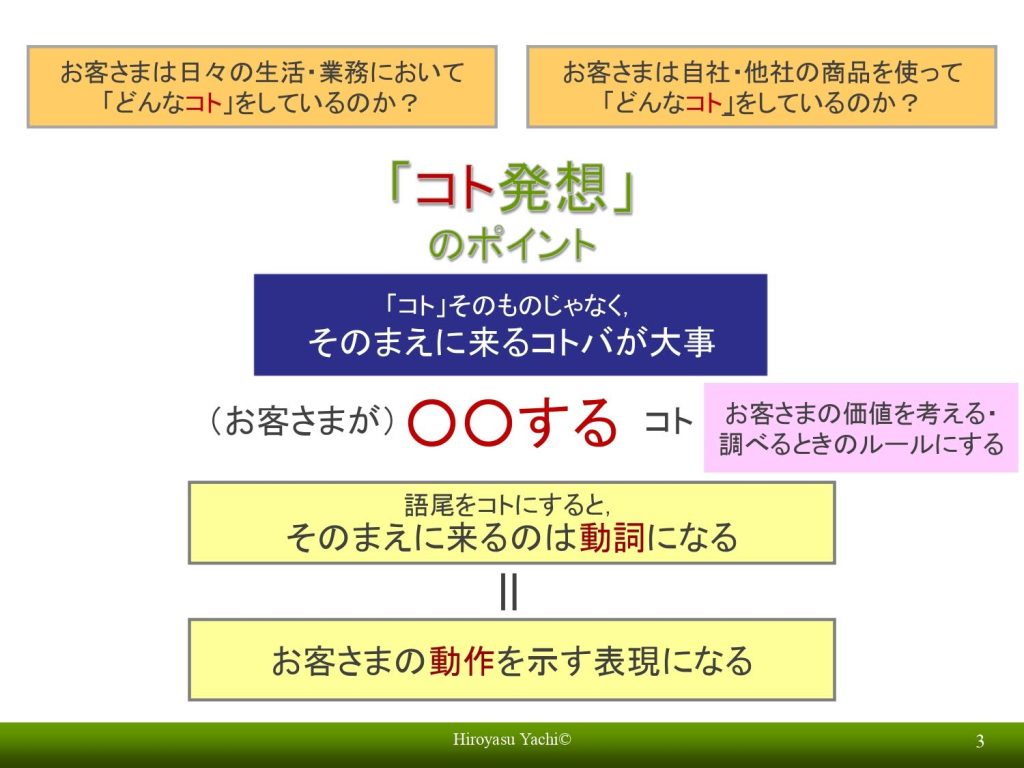

コト発想において重要なのは、「コト」そのものではなく、その前に来る言葉です。お客様のことを考えたり、調べたりする際に、「語尾を『コト』にする」というルールを設けてみてください。

語尾を「コト」にすると、その前に来る言葉は原則として「動詞」になります。動詞は言い換えると「動作」です。では、誰の動作かというと、それは「お客様の動作」です。

お客様が商品を使ってどんな動作をとっているのか、言い換えれば、どのようにお客様が商品と付き合っているのか、その実態が自然と見えるようになってきます。そうすると、お客様の現状や課題に関する実態が見えやすくなるのです。これが、コト発想の基本的なポイントであり、狙いになります。

コト発想の事例

ただ、これだけでは「だから何だ」という話になってしまうかと思いますので、この「語尾をコトにする」という意味を深掘りしていきましょう。

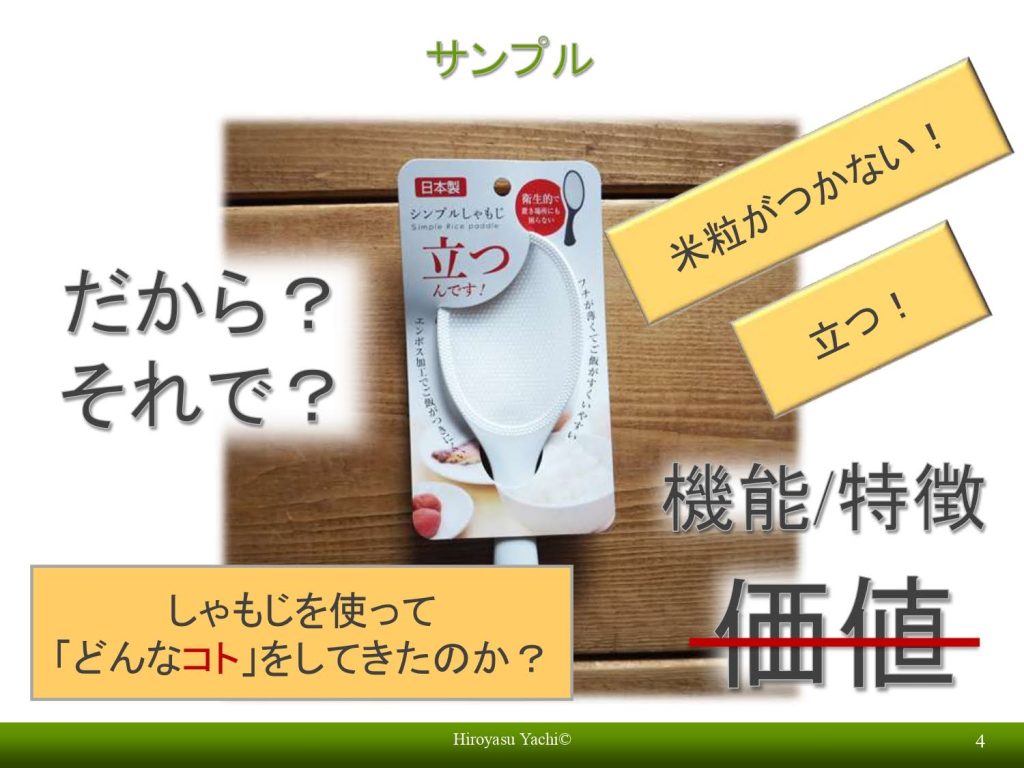

ここでは、非常にシンプルで日常的に使っている道具を例にします。ある100円ショップで売られている「しゃもじ」です。このしゃもじの触れ込みは、「米粒が全くくっつかない」「そのまま立てることができる」というものです。

このしゃもじの機能を聞いて、皆さんはどう感じるでしょうか。「なるほど、いいかも」と肯定的に思う方もいれば、「はぁ、だから何?」と冷めた反応をする方もいるでしょう。おそらく、後者の方が多いのではないでしょうか。

ここで注意したいのは、「米粒がくっつかない」「立てることができる」というのは、実はこのしゃもじの「価値」ではないということです。これらは、しゃもじが備えている「機能」であり「特徴」に過ぎません。機能や特徴は、使い手であるお客様の価値そのものではないのです。

では、このしゃもじの本当の価値とは何なのでしょうか。それは、これらの機能や特徴があった上で、「だから何だ」「それがどうした」という問いに対する答えにあります。

そこで、コト発想の出番です。私たちは、従来型のしゃもじを使って「どんなコト」をしていて、そこに「どんな不満」があったのかをつぶさに明らかにしてみましょう。

・・・(続く)

続きのご講演内容や質疑応答などを含めたセミナーレポート(完全版)は、このページのフォームより無料ダウンロードいただけます。