有識者セミナーレポート

技術シーズを市場ニーズへつなぐ 〜技術価値を捉え直す「コト発想」の使い方〜

多くの企業、特に製造業において、自社が持つ優れた技術(シーズ)をどのように新たな事業や商品に結びつけ、市場のニーズに応えていくかは永遠の課題です。一般的な商品開発が顧客の課題起点で進められるのに対し、既に存在する技術をどう活かすかという「技術起点」のアプローチには特有の難しさが伴います。

本セミナーでは、横浜国立大学大学院の谷地弘安氏をお迎えし、技術の価値を捉え直すための思考法「コト発想」の応用的な使い方についてご講演いただきました。技術の機能を「(顧客が)どんなコトをできるか」というシンプルな動詞で捉え直すことで、既存の技術から新たな用途や価値を見出す「逆転の発想」を、豊富な事例とともに解説します。本レポートを通じて、技術起点の新規事業開発に挑むための具体的なヒントを提供します。

▼本セミナーレポート前編 お申し込みページ ▼

〜顧客視点で技術価値を磨く〜 顧客を深く‧広く理解する「コト発想」の基本と実践

登壇者プロフィール

⾕地 弘安 氏

横浜国⽴⼤学⼤学院

国際社会科学研究院 教授

1997年 神⼾⼤学⼤学院博⼠課程を修了、以降、横浜国⽴⼤学にて専任講師、助教授、2012年より同教授、2019年経営学部⻑、2021年より同⼤学の教育‧情報担当理事‧副学⻑。東洋⽔産株式会社社外取締役のほか、複数企業にて研修コーディネータ‧講師、アドバイザーを歴任。専⾨は技術マーケティング論。

主な著書に『技術者のためのマーケティングー顧客価値の構想と戦略』(千倉書房、2017年)。

はじめに

本日のセミナーは、昨日(前編)に引き続き「コト発想」の使い方に関するお話となりますが、対象となるものが少し異なります。昨日は「人の動作」を対象としましたが、本日は「技術が持つ機能」を対象にコト発想をしていきます。

これは、普段の業務においては、顧客の課題からコンセプトを考え、そこから技術や商品を構想するという流れよりも、むしろ逆の流れの方が多いのではないか、という問題意識に基づいています。つまり、既に技術なり商品が存在していて、それをどうやって売っていこうか、あるいはこれまでとは別のお客様に別の価値をうたって提供していけないか、という課題です。

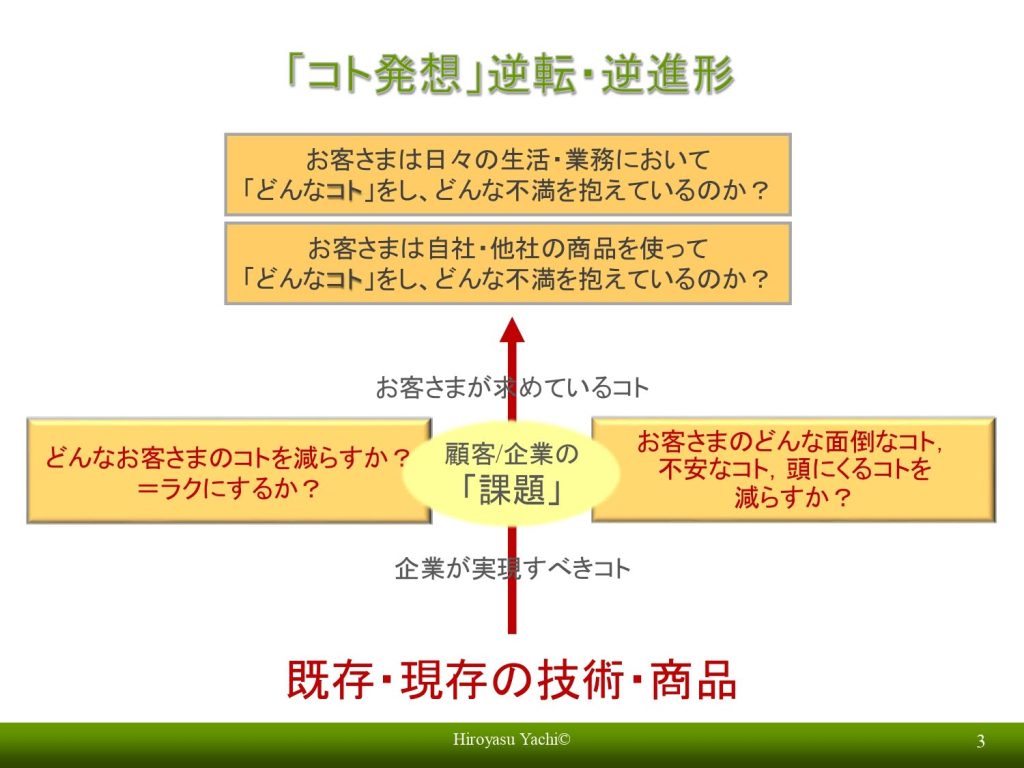

このような、いわば下から上に逆進する課題に対して、コト発想をどう使うことができるのか。本日はここに注目し、「コト発想の逆転形」とも言えるアプローチについて解説していきます。

技術が持つ機能の「コト発想」

コト発想の逆転形‧逆進形

昨日ご紹介した、顧客の不満や課題(Before/As Is)から出発して、あるべき姿(After/To Be)としてのコンセプトを導き出すフローは、いわば基本形です。しかし、ビジネスの現場では、この流れは少々「青臭い」と感じられるかもしれません。むしろ、既に存在する技術や商品を、これまでとは異なるお客様や用途に展開していくという、逆の流れの課題に直面することの方が多いのではないでしょうか。

この課題は、既存の技術を全く別の目的に使えないかを考える、ということです。もともとの目的は一切忘れた上で、新しい目的を考えなさい、というお題であり、これは非常に難しいものです。まさに「無茶振り」と言ってもいいかもしれません。特に、その技術を生み出した当事者にこのタスクを任せるのは、強制的に記憶喪失にさせるようなものです。

手段がすでにあって、そこから別の目的を考える。この困難な課題に取り組むために、「コト発想」の逆転形・逆進形が有効となります。

逆転形・逆進形の事例(タンブラー)

この逆進形のアプローチを理解するための事例として、サーモス社のタンブラーを取り上げます。今でこそ広く普及しているステンレスタンブラーですが、その源流である「魔法瓶」は、かつてはガラス製が技術的な常識でした。しかし、ガラス製の魔法瓶には「割れやすい」「重い」という、耐久性と携帯性における大きな問題点がありました。

この状況を変えたのが、サーモスブランドの源流である旧・日本酸素(現・大陽日酸)です。この会社はもともと、工業用ガスの製造・販売を手がけるBtoB企業であり、魔法瓶とは全く異なる事業領域にいました。当時、同社は工業用ガス事業の市場が成熟してきたことから、多角化を目指して新規事業開発のユニットを立ち上げました。そして、自社が保有する技術を他の分野に転用できないか検討を始めました。

まず、スタッフは社内の技術を徹底的に調査する「技術の棚卸し」を行いました。その結果、工業用ガスの製造や物流の工程で利用されてきた様々な技術が蓄積されていることが分かりました。ところが、そこから先が全く進みませんでした。多くの技術があることは分かっても、それを工業用ガス以外にどう転用できるのか、具体的なアイデアが全く出てこなかったのです。

この壁を乗り越えるために彼らが取った方法が、まさに「コト発想」でした。棚卸しでリストアップした技術一つひとつについて、「この技術は一体何をするものなのか」を、なるべく平易な、簡単な動詞を使った言葉で表現し直したのです。

これは、技術をもともとの目的から切り離し、その本質的な機能(コト)だけを抽出する作業です。例えば、ノートの左ページに技術の専門的な名称を書き、右ページに対応する簡単な動詞(コト)を書く。そして、いわば左ページを捨てて、右ページの動詞のリストだけを見て、新しい用途を考えるのです。

このアプローチによって、工業用ガスの製造・貯蔵・運搬に使われていた技術が、魔法瓶に転用できるのではないかというアイデアが生まれました。一見すると全く無関係に見えますが、製造した液化ガスを貯蔵するタンクや、それを運搬するタンクローリーは、ステンレスが二重に巻かれ、その間が真空になっているという構造を持っています。これを思いっきり小さくすると、魔法瓶になるわけです。

この発想から、ガラスを全く使わない「ステンレス製真空二重式魔法瓶」が誕生しました。そして、「軽くて割れない」という、従来のガラス製魔法瓶が抱えていた根本的な不満を解消する価値をワンポイントで訴求し、市場に受け入れられていきました。

この事例は、既存の技術の新しい使い道を見つけるためには、それをモノとして見るのではなく、「それでどんなコトをするのか」という視点で、柔らかく優しく表現し直すことが、いかに有効であるかを示しています。

・・・(続く)

続きのご講演内容や質疑応答などを含めたセミナーレポート(完全版)は、このページのフォームより無料ダウンロードいただけます。